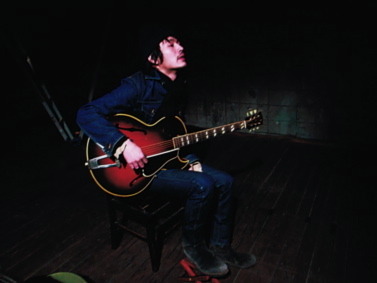

Spontaneous Ensembleインタビュー #5 大上 流一

2002年頃から演奏活動を開始、2015年4月、自身の初作品である、「DEAD PAN SMILES」をリリースする。

アルバム「DEAD PAN SMILES」は 2004年から2013年まで10年間に渡り、中野Plan-Bで毎月シリーズとして開催していたイベント「Dead Pan Smiles」の演奏を抜粋し作られた5枚組のボックス・セット。演奏は年代順に収録されており、大上の楽器や空間への関わり方の変化と、その演奏に対する一貫した姿勢が10年の歳月の中にありありと示されている。イベント開催回数に因み109部限定。

Disk序盤は、ハーモニクス・ピックスクラッチの多様、叩きつけるようなカッティングやフルアコースティックギターのブリッジの外側を使ったパーカッシブな奏法。性急な音の跳躍や、一定の形式を生み出さない音の運びはやはりデレクベイリーの演奏を思わせる。又、会場外部の交通音、演奏中に会場内を歩きまわる自身のたてる足音、下水の流れる音などの環境音と、楽器の発音とを同等レベルで注視する事により、 ソロインプロヴィゼーションという極めて身体性が高い行為でありながら匿名性すら感じられる程、演奏者と音とに距離感が感じられる演奏となっている。Disk1に3曲収録されている、エレキギターによるアブストラクトなノイズ然とした演奏により、その感覚は更に強められている。 しかし、聴こえてくるギターはまぎれもなく大上のものであり、環境音への迎合や同化といった事を許さず、自身の明瞭な意識を顕在化させる演奏は即興演奏としての純度を決して損う事のない、非常に高いレベルの両義性を持った演奏であると言えるだろう。

そして不思議な事にDisk後半に進むにつれ、よりブルースの感覚や日本的音階、フラメンコを思わせるトレモロ奏法などの、いわばトラディショナルな音像。又はミニマル的な反復の頻出により、形式や伝統を思わせるフレーズが目立つようになってくる。又、Disk序盤は空間の響きに重きを置いた音の気配が、後半にいくにつれギターのボディの振動や響きへの注視、ギターの音色の拡張、又は、自分自身のルーツやフィジカルといった、より楽器の特性・個人的な事柄に基づいた演奏をしているようにも聴こえる。

これは楽器の習熟という面もあったのかもしれないが、大上が枠の外側に対しての探求を第一に考えたり、決して「ノンイディオム」な演奏を標榜しているわけではない、という事の表れであり、当然、マクロからミクロ、古き良きものへの回帰といった事を示しているのではなく、回帰や先鋭、言語といったものなど些末的な枠に過ぎないと言い切る、大上の音や演奏に対する一貫した姿勢が表れているのだろう。

大上は、Disk毎で音楽的な意図を持たせるような演奏の選定はまったく行っていない。強いて言うなら音の持つ強度が選定基準だったと述べた。自身の言葉通り、ギターを使い空間に音を発する、という演奏者として最も根本的な部分の強度でいえば、他に類を見ない作品となっている。

ー音楽や、即興演奏をやり始めた当初は、どのような考えを持っていて、どのように始めたのですか?ー

特に即興演奏がやりたいと思って始めたわけではなく、そういった考えもまったくといっていいほど最初はなかった。昔からギターはいつも身近にあって、聴いていた音楽には曲があって大概はバンド形態でギターが入っていたので、バンドみたいなことをやろうとしてみたこともある。でも本当にできなくてね、決められた事をやるということが。リズムを刻んだり、曲を憶えて最初から最後まで遂げるということが、やりたくないというよりできなかった。だから自分にとって一番大事なことが音楽だとは思っていたのだけど、一番不向きなことも音楽なのだという自覚があったのであまり積極的ではなかった。それでも家でこっそりめちゃくちゃに演奏して愉しんでいた。こんなこと誰にも聴かせられないなと思いながらね。何も知らなかったんだよ。

十代の時はファッション的にどんな音楽を聴いているかということが大切だったけれど、それが幸いしてかレコード棚に聴かれていないままデレック・ベイリーのLPが一枚あった。それであるときに聴いてしまったんだね。もうこれしかないという音楽を。それからというものいたるところから音楽が聴こえてきた。ところでめちゃくちゃに演奏するということと意識的に即興するということはどう違うんだろうかという素朴な疑問も芽生えて。音楽だけでなく即興そのものの必然性を探すようになった。それで人前で演奏するようにもなった。しかし時すでに二十一世紀。センセーショナルな時代は何度か過ぎ去っていたようで、冷ややかではあったけど。それでもいいや、もう一度生まれなおしてみようということでね。

ー根本的な話になりますが、即興と音楽についての関係については、どう考えていますか?ー

まず即興と音楽は別々に考えた方がいいと思う。即興は生命活動に直接関わることだから。けして大袈裟じゃなくね。

例えば虫でもバクテリアでも生きて動くものは少なくとも何かを選択しながら生きている。選択して動くということはたとえ儚くともそこに意識があるにちがいない。そして意識あるところには即興が関わっている。センサーじゃないんだよ、虫だって。でも植物はちょっと違うかな。選択しないことを選択している様にも見える。意識は眠っているだけかもしれないが、戦略としてはかなり大胆なことだよね。

では意識とは何かと。即興について考えることは意識について考えることでもある。そもそも意識なんてどこにあるのか、見えないし誰にもわからない。でもあるということはなんとなく誰もが知っていて、非物質的な世界。しかし一般的に考えれば生命より先にあったのは物質だけの世界だよね。そこにどういうわけか生命というものが紛れ込んだ。なにか決定的なことが起こったんでしょう。ある物質が一瞬油断した隙にその非物質的な何かがそこに紛れ込んだということが。つまり意識が物質を乗っ取った。

石に足が生えて突然歩き出すなんて想像できる?雨の一滴にヒレが生えて泳ぎだしたとか。それは大袈裟だけど、でもそんなようなことが起こったんですよ。物質が油断ってそれじゃ物質じゃないだろとも思えるけど、数十億年に一回くらいはそういうこともあるんでしょう、きっと。不思議ではないです。時間や空間だって歪むっていうんだから。でもそんな二元論を言ってもしょうがないか。そもそも何が即興で何が即興ではないのかという話は面白くないからな。

まぁいいやもう少し、ある瞬間から惰性的な物質の世界に生命の創造的な世界が出現したわけだね。つまり即興が生まれた。

ー即興は意識が根幹にある、という事でしょうかー

生きているということは選択して動くということだったよね。まぁ色々あるだろうけどとりあえずは。選ぶということは、不確実なことがあるけれどそこに手を伸ばしてみる、どっちかに賭けてみないことにはしょうがないという意識の後押しがあるでしょ。即興じゃないですか。弱い生物ほどそれはそれは命がけ。そしてそこに記憶機能というものが加わってややこしくなる。つまり意識は、危機的状況を乗り越えるために、同じ失敗を繰り返さないように、少しでも安全に生きていくために、経験やら記憶をたよりに振る舞うようになっていく。ちょっとかっこわるい感じがするね、即興としては。でもいいんです。当然ですよ命の危険があるんだから。とにかく意識と記憶は表裏一体でなければ生存が危うい、そして生きているかぎり選択することからは逃れられない。

選択するということは動くということでもあるし、動くということは必ず物質世界と関わるということだし、物質とは、なんだっけ、ああ意識が食込んだところですよ。故郷だ。それから重要なのはそれらがとても曖昧だということ。記憶なんてにすぐに忘れてしまうし、忘れながら思い出すということを瞬間的に繰り返している。意識もやはり曖昧だということか、実感としてはそうだな。要するに即興は日常生活において当たり前に実践されているということ、動物までは。そろそろ人間の話か。

わざわざ即興で音楽をやろうという人間はなにかしら意識についての自覚があるはずだ。この流れで言えばやっぱり人間の大きな発見は無意識でね、何かがあるという発見は何かがないということの発見でもあるから。一つの身体を棲家にして、意識が意識を意識として捉えることができるようになったということでもある。もしくは記憶が記憶を記憶として捉えるともいえるのかな。それとも即興が即興を即興としてって言えば核心に近いんじゃ、まて、この三つを入れ替えてもいけるんじゃないか、意識が記憶を即興として捉える、即興が記憶を意識として捉える、記憶が意識を即興として捉える、いけそうだ。

そうこうしているうちに実際はほとんどのことを無意識がこなしているということに気付かなかった。無意識なだけに。そこにちょっかいを出すのが人間でしょう。良い悪いという話じゃないですよ。ただそれはね、それだけのことなんですよ。厳密に言って生きていて即興じゃないことなんて世の中にありますか?僕には思いつかない。

それでまぁ音楽の方だけど

こっちは最近の話というか現在この瞬間のことだから、私という主観があれば一応はシンプル。音が、聴こえてきて、それを、音楽だと、感じるかどうか。

でしょ?即興の話より全然むずかしい。

ーインプロビゼーションについて話す際には度々議論にあがる事ですが、演奏中に自分自身の過去を参照することについてはどう考えていますか?ー

過去というのは記憶ということであれば、当然ある。

ただ即興は過去を断ち切るということだとよく言われている。もしくは同じことを繰り返えさないとか。しかしそのためには記憶を参照しないわけにはいかない。何が過去だか知っていなければいけないから。意識的には不可能だと思う。さっき言ったように意識を持続させるためには記憶機能と表裏一体でなければならない。

ー結局、繰り返さない、という事は過去を参照しなければ出来ないという事ですね。ー

いや美学としては大事なことだけど。やはり難しい、意識だけの話では。それで精神、いや、やめておこう。もう一つ、時間という得体の知れないものがあるから。そう、過去を断ち切るということは時間の捉え方によっては可能になるかもしれない。

たとえば意識的な時間や記憶ということでイメージしやすいのは車輪の形。車輪の地面に接地しているところが現在だとして、車輪自体を記憶装置だとする。車輪が回転して接地している現在が更新されていくと、現在が過去として後ろにかき出される、それがまた一周するうちに過去が未来として前方に現れて現在を通過してまた過去になる。この車輪が大きかったり小さかったりすれば時間の幅というか厚みだったり、またその車体が大きな時間の上を進んでいたり。説明しようとするとややこしいけど、でもイメージはしやすい。この未来として現れるものが過去に直結しているというもどかしい感じ。これも日常生活では当然のようにやっていることで会話なんかはそうじゃないかな。たとえば「おはよう」と言いたいときに「よ」の辺りまで発音したところで「おは」はすでに言ったということを記憶していないと「う」が言えなくなる。それでもまぁ「よう」でも通じるだろうからどうにかなったりして。単語一つにしても過去を巻き込みながらじゃないと言えない、それが会話になったり、口論になったりしても同じようなこと。最低限必要な過去は自動的に参照しているということだ。

さっきの車輪がかなり高速で回転したときなんかはなかなかスリリングなことが起こるんだろう。たしかに即興演奏でもそのような場面はある。とはいえ何にでも当てはまることだから。ただそれだけでは腑に落ちない気もする。だって即興はコミュニケーションじゃないんだよ。

思考している時はどうか。言葉自体は記憶に異存しているとはいえ頭の中ではふつふつ溢れ出てくると言葉もある。言葉が思い出される瞬間は即興的な音の現れ方に近いが、音自体に意味はないとすれば意味を持つということの違いは大きい。

それとくらべて物質的な時間は一貫して過去から未来へと傾いてる。ひたすらに記憶を溜め込んでいても参照することはない。途方もないスケールの中で惰性的に姿を変えていく。人間は極端に意識過剰なわけだから物質への憧れはやっぱりあるよね。そもそも楽器も物質、音が出るものは全て物質、しかし聴く私がいなければ音楽は成立しないでしょう。その駆け引きです。生物と物質世界とで大きく異なっているのは時間の柔軟さだからね。そうなったらこれはもう意思だな。強い意志があれば石にもなれる。

ー自分自身で、良いと思う演奏についてはどうですか?即興を続けている意義については?ー

そう。今の話だと過去と未来の綱引きみたいな時間だからいけなかった。時間には無数の不確定な要因もあるし、形でイメージしてしまうわけにはいかないこともあるでしょう。いずれにしても僕なんかが時間のことを説明できるとは思っていないけど、それでも即興演奏をやるということは時間の本質に迫りたいという衝動からきている。そして続けていくためには少なくとも内的な危機感がその原動力として必要だ。

即興は一見して何事もないような場所や時間にあえて可変的な意識や震えている身体の記憶を放り込むようなことだから。もし弾いたこともない楽器を持たされステージに立たされて、一時間くらいなんかやってみろといわれたらどうする?お客はじっと凝視して待っている。逃げ出したくなるよね。僕なんかいまだに最初はそんな心境だけど。それは期待に答えなければいけないとか、間をもたせなければいけないとか、そういった心理が働く場合もある。しかしそのままずるずると演奏を始めてしまっては誰にとっても良い結果は得られない。ただある種の危機感は即興を前進させることになるから必ずしもネガティブなことではない。もちろん誰かの期待に答えるためにやっているわけではないのは確かだけど、裏切られたい聴衆もいたりするから奇をてらうようなことをやろうとも思わない。だからもう覚悟を決めて、自分ができることの限界も含めて、諦めてしまうのがいちばんいい。個性やオリジナリティーなんて邪魔になるだけだ。

本当に諦めきれたとき時間の形相が変わってくる。なんというか時間のコンディションが整うというようなことがある。ただその時間を形でイメージするのはやはり難しいとも思うが、たしかに良いと思う時の演奏は、演奏しているのを忘れてしまうほど、聴きたい音と聴いている音とに時間差がない。静寂がはっきりとした輪郭を持つようになる。そんな緊張が凝縮した時間の連続性を実感することができる。言ってみれば時間そのものが点滅を繰り返しているような瞬間がある。有と無がどこにも行かないで激しく点滅している。ただ僕にとってそんな体験がなににも変え難いものなんだ。もちろん即興の違うアプローチや方向性を否定することではない。

ー何をやっても良いというような状態?ー

何をやってもいいかと言えば誤解もあるかもしれないし、やはり品というものはある。

ただ少なくともリズムや調性からは解放されている時間。リズムや調性がないという意味ではない。あってもなくても構わないということ。あらゆる音と音の関係に音楽的な制約がない状態。そしてそのあらゆる音が音楽を支えている。もちろん演奏者が出す音以外も含めて。

ー聴衆や場と1元的、共同体的になっているという事でしょうか。-

それってトランス状態?とかよく誤解されるんだけど、、。いや、むしろ多元的で無秩序の中に一人で分け入っていくどこまでも孤独な作業だと思う。音楽らしいことをやっていれば音楽になるわけではないし、音楽はとても壊れやすい。あくまで自分に音楽が聴こえるかどうかだけど、たった一音で音楽が消えてしまう場合もある。たった一音で音楽が立ち現れるときもある。即興には方法論もルールもないからね。僕の場合諦めればいいと言ったけれど、それは方法論だというわけではない。それでもどうにもならないときはもちろんある。実際はほとんどがそうかもしれない。即興演奏を好んで聴く人はそれをよく知っている。

ー例えば1秒の即興で良い演奏は出来るんでしょうか?ある程度の連続性の中で良し悪しの判断が試される?ー

1秒でも0.1秒でも即興はあるでしょう。ただ良いかどうかは知らない。

たとえば視覚と聴覚は本質的に違う。視るということは瞬時にその対象の時間的記憶も見て取ることができる。あなたの顔を見ただけで30年くらいは生きているということが察知できるし、この壁に使われている木材は昨日今日に製材されたものではないことを見ただけで情報として受けとっている。それに対して音は基本的に現在のことを知らせている。そしてその音の情報を受取るためには少なからず響いている間待つことが必要になる。聴くためには待たなければいけない。演奏するということは同時に聴くということでもあるから、待つことと進めることを同時にやっている。

ー音楽的な方向性や、終着点や目的を決める事についてどう考えますか?即興と音楽が別物だとすると、大きなジレンマになっているように感じられます。この事は豊富な音楽的素養を持っている演奏者ほど陥ってしまうように思われますが。ー

僕は音楽的素養を持っていないけれど、方向性を持つということは悪いことだとは思わない。

ある目的を達成するためにできるだけ早く到達したほうがいい地点はある。できるだけ早く時間をモノにするというか、もちろん肝心なのはそこから先なのだけど。即興とはいえそのために練習というものがある。その地点まで辿り着くためにいくつかの道筋を知っていた方が有利な場合があるから。ただその道も本番になると工事中だったり渋滞してたりして、いくら練習しても必ず報われるとは限らないけどね。方向性があるということはそれは今まで自分が費やしてきた時間の成果だと思う。それで行き先はね、僕の場合は決めるというよりいつでも同じなんだよ。過程が違うだけで。

ー音に必然性があるかという事?音と音楽にはどこに境目があるのでしょうか?ー

音とは基本的に物質と物質が擦れたり衝突したりした振動が空気を伝わってやってくるわけだよね。かならず物質を介して。それで今もここに音がある。物質だけだった頃からか鳴り止まない音でもある。微かだけど重層的な音。環境的な音という振動。それは常に新しい今響いたばかりの音。音自体には必然性がある。それを意識が耳を獲得したことで聴くようになった。その意識が聴く音の世界は基本的には調和がとれている。環境音に対して音が外れているなんて思わないわけだから。基本的にはだけどね。それである程度自由な意志に目覚めた人間が自ら音で遊ぶようになり、楽器を創り、リズムや調性を見つけて音をより綿密に指定していくようになる。そして再現できるようにもした。さらに自由な意志はそこにいつまでも甘んじているわけにはいかないので、もう一歩踏み込んで壊したり離れたり苦労した。いずれにしてもそれはすでに調和のとれている世界にもう一つ別の不自然な調和を重ね合わせるという愉しみでもある。二重の調和というのは意識の膨大な記憶からすれば大きな違和感なのだと思う。その違和感が人の心を揺さぶり音楽だといわれているのかもしれない。

そして最初に音楽という何かがそっと意識の中に潜り込んだときから、即興はその全てに関わっているはずだ。聴く演奏するといったことは物質世界に分け入ることといってもいい。要するに音はただの空気の振動ではなくなったと言いたいんだけど。少なくとも演奏者の自覚としてはね。また意識が唯一の意識であるという重荷から少しだけ解放されるような時間でもある。どうしたって自分が感じる音楽には正直にならざるをえないからね。だから僕にとって演奏は即興であると同時に音楽であるということにも必然性を持っていたいと思う。